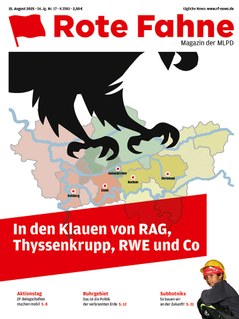

Rote Fahne 17/2025

Das RAG-Imperium

Die bis Dezember 2018 vorwiegend im Ruhrgebiet, aber auch im Saarland¹ tätige Ruhrkohle AG (heute RAG) war jahrzehntelang das Monopol Deutschlands für die Förderung von Steinkohle als hauptsächlichem Energieträger und für die Herstellung von Koks, einem wichtigen Brennstoff für die Stahlproduktion

Im Laufe der Zeit kamen noch eine Chemiesparte sowie Beteiligungen an Kohlekraftwerken dazu. Durch die Übernahme von Zechensiedlungen und einer NRW-Wohnungsbaugesellschaft erschloss sich die RAG eine weitere Quelle für Maximalprofite auf Kosten der Bergleute. Die RAG war schon früh Vorreiter der Politik der Arbeitsplatzvernichtung durch „Anpassungsmaßnahmen“ wie „Überbrückungsgelder“ für den Übergang in Frührente. Bis 1983 wurden so schon über 52 000 Arbeitsplätze im Bergbau vernichtet und die Profite dadurch maximal gesteigert. Denn gleichzeitig wurde die Kohleförderung mit den ausgedünnten Belegschaften massiv gesteigert.

Die RAG konnte sich aber im Zuge der Neuorganisation der internationalen Produktion nach 1990 nicht unter den drei globalen Spitzenmonopolen im Bergbau etablieren. Am 26. Juni 2007 wurde deshalb – dem Wunsch der RAG entsprechend – zusammen mit der Bundesregierung, den Landesregierungen von NRW und Saarland sowie unter Beteiligung der IGBCE-Führung die RAG-Stiftung gegründet. Sie hatte die Aufgabe, den Steinkohlebergbau vollständig plattzumachen.

„Ewigkeitsaufgaben“ – dem Profitstreben untergeordnet

Danach übernahm die RAG-Stiftung die Finanzierung der sogenannten „Ewigkeitsaufgaben“, die nach dem Ende des Bergbaus anfallen. Diese werden von der RAG-Stiftung gerne als eine gesetzmäßig damit verbundene Folge hingestellt. Die RAG-Stiftung würde verantwortungsbewusst „gesellschaftliche Verpflichtungen“ übernehmen.

Tatsächlich ist der extreme Raubbau an der Natur durch die RAG die hauptsächliche Ursache für die verheerenden Umweltfolgen. Aus der Verantwortung dafür will sich die RAG davonstehlen. Die Einlagerung von Giftmüll unter Tage beschwört regionale Trinkwasserkatastrophen durch aufsteigendes Grubenwasser herauf. Zudem wurde durch Aufhaldung des toten Gesteins statt der teureren Wiederauffüllung das Problem der dauerhaften Wasserhaltung erheblich verschärft. Deshalb fallen jetzt geschätzt mindestens 13 Milliarden Euro allein für die nächsten 50 Jahre an Kosten dafür an. An Rückstellungen für die „Ewigkeitsaufgaben“ hatte die RAG aber nur 6 Milliarden Euro.

RAG-Stiftung mit Rekordgewinn

Durch Kapitalanlagen und Spekulationen sollten die fehlenden Gelder „erwirtschaftet“ werden. Dazu hat die RAG-Stiftung ein weitverzweigtes Netz von Tochtergesellschaften, Beteiligungen an Firmen und Finanzanlagen geschaffen. Die RAG-Stiftung ist weltweit an über 20 000 Unternehmen beteiligt. Der Wert ihres gesamten Besitzes betrug 2024 zum Jahresende 17 Milliarden Euro.

Der Gewinn der RAG-Stiftung erreichte 2024 das Rekordergebnis von 965 Millionen Euro.² Ein bedeutender Teil des Überschusses resultierte aus dem Verkauf eines Evonik-Aktienpakets im Mai 2024, was allein 513 Millionen Euro einbrachte. Die RAG-Stiftung konnte damit das Kapital der RAG-Aktiengesellschaft auf 9,8 Milliarden Euro aufstocken. Schon jetzt sind wesentliche Profitquellen Private-Equity-Geschäfte und Spekulationsgewinne. Um die Profite weiter zu steigern, will sich die RAG-Stiftung der „Ewigkeitsaufgaben“ entledigen.

Die RAG-Stiftung ist eng verflochten mit anderen Monopolen, aber auch mit staatlichen Institutionen (unter Einbindung führender Gewerkschafter). Die Verflechtung mit den staatlichen Institutionen und deren Unterordnung unter die Monopolinteressen sieht man vor allem an der Besetzung des „Kuratoriums“ (vergleichbar mit einem Aufsichtsrat): Fünf Mitglieder sind ständige Mitglieder. Acht weitere Mitglieder werden für jeweils fünf Jahre von den ständigen Mitgliedern „bestellt“ oder bestätigt. Gemeinsam mit staatlichen Institutionen wird organisiert, wie die RAG-Stiftung auch nach dem Ende des Bergbaus weiter maximalen Profit scheffeln kann.