Rote Fahne 22/2020

Eine verfälschende Hölderlin-Biografie

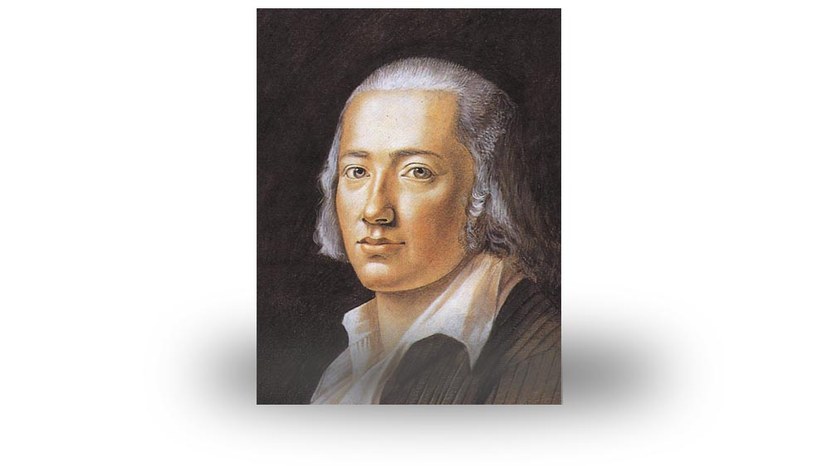

Vor 250 Jahren, am 20. März 1770 wurde Friedrich Hölderlin im schwäbischen Lauffen am Neckar geboren

Der bis heute besonders durch seine Lyrik faszinierende Dichter wuchs in einer streng religiösen, pietistischen Familie auf, nach deren Willen er Pfarrer werden sollte. Während seines Theologie-Studiums im berühmten Tübinger Stift war er eng befreundet mit den später berühmten Philosophen Hegel und Schelling. Ihre Auseinandersetzung mit der Religion, ihre Entscheidung, nicht Pfarrer zu werden, prägte sie in ihren unterschiedlichen Lebenswegen.

In seiner 2019 erschienenen Biografie Hölderlins vollzieht Rüdiger Safranski dessen Zerissenheit nach, sich zwischen der Philosophie und seiner dichterischen Begabung entscheiden zu müssen, seinen Lebensunterhalt als Hauslehrer in wohlhabenden Familien zu erwerben, sich den damals schon berühmten Dichtern Schiller und Goethe zu nähern und um deren Anerkennung zu werben. Das bleibt interessant und mit Auszügen aus Hölderlins Werken gut lesbar.

Dennoch verfälscht Safranski Hölderlin. Er behandelt ihn in idealistischer Weise und belässt Hölderlin selbst in einer nur idealistischen Weltsicht. Die Begeisterung Hölderlins für die französische Revolution wird als äußere Randerscheinung behandelt – das Leben der Massen und der aufflammende Widerstand gegen die feudale Gesellschaftsordnung spielen für Safranski jedenfalls keine Rolle. Dabei feiert Hölderlin besonders in seinen Tübinger Hymnen die französische Revolution von 1789. Wie viele Vertreter der klassischen deutschen Literatur idealisierte er das antike Griechenland als Vorbild der Demokratie gegenüber der feudalen Unterdrückung. Die Suche Hölderlins nach einem Weg aus der Beschänkung des Idealismus im realen Sein, nicht zuletzt in der Natur, wird von Safranski mit simplen Seitenhieben auf den Materialismus abgetan. Dabei ist es gerade die Naturlyrik, die Sehnsucht nach einer Befreiung aus den beengten Lebensverhältnissen seiner Zeit, mit der Hölderlins Gedichte auch heute noch beeindrucken.

Dass es eine Zeit der Auseinandersetzung zwischen Idealismus und Materialismus – gerade auch in Bezug auf die Religionskritik – war, unterschlägt Safranski. Damit blendet er aber auch die revolutionären Elemente in Hölderlins Dichtung aus. Das ist kein Zufall.

Der 1945 geborene Rüdiger Safranski gehörte 1970 zu den Gründungsmitgliedern einer der Organisationen der kleinbürgerlichen Studentenbewegung, der KPD/AO1. Aber wie nicht wenige der damals selbsternannten „Führer der Arbeiterklasse“ wechselte er die Seiten zum glühenden Antikommunismus. Das eröffnete ihm eine Karriere mit philosophischen Talk-Shows und literarischen Biografien. Mit ultrarechten Positionen hält er nicht mehr hinter dem Berg.

Es ist viel spekuliert worden, ob Hölderlin durch seine innere Zerrissenheit aufgrund seiner verzweifelten Lage oder auch die Furcht vor Verfolgung als Anhänger der antifeudalen Revolution nach deren politischer Niederlage in den Wahnsinn getrieben wurde. Womöglich litt er an Schizophrenie. Ganze 36 Jahre, die zweite Hälfte seines Lebens, verbrachte Friedrich Hölderlin unter der Obhut einer Zimmermannsfamilie in Tübingen, wo er eine Stube im berühmten Hölderlin-Turm am Neckar bewohnte und 1843 starb.