Rote Fahne 21/2017

Martin Luther – Vom Rebell zum Fürstenknecht

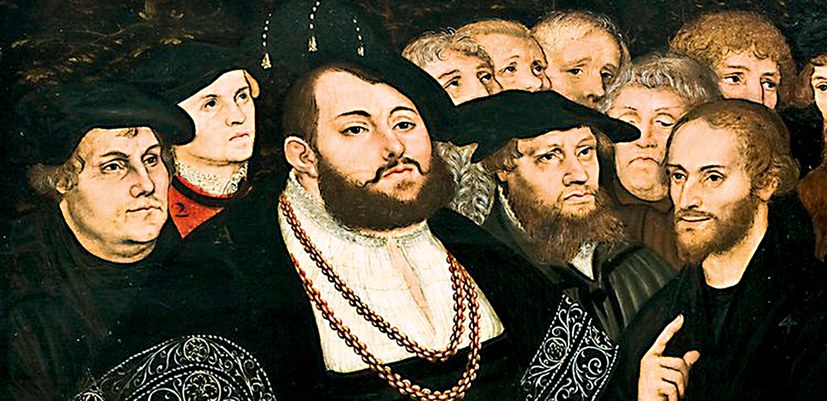

Am 31. Oktober 2017 endet das „Lutherjahr“. An diesem Tag vor 500 Jahren schlug Martin Luther seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel und die kirchliche Obrigkeit in Rom der Legende nach an die Schlosskirche im sächsischen Wittenberg. 41 Millionen Euro steuerte allein der deutsche Bundestag zu diesem Jubiläumsjahr bei – und beschert uns am diesjährigen 31. Oktober einen zusätzlichen Feiertag

Das ganze letzte Jahr erlebten wir eine Flut von Zeitungsartikeln, Fernsehsendungen, Theaterstücken, Musicals über Luther. Viele Beiträge stilisierten ihn hoch zur Kultfigur, zu einer Gestalt von welthistorischer Bedeutung – flankiert von einer geschäftstüchtigen Marketing-Kampagne: Pilgerfahrten zu den Lutherstädten, „Reformationspicknicks“ und jede Menge Fan-Artikel bis hin zu Socken mit dem Aufdruck seines berühmten Zitats vor dem Reichstag „Hier stehe ich und kann nicht anders“.

Luther stand im Mittelpunkt der evangelischen Kirchentage in Berlin und Wittenberg im Mai dieses Jahres mit Angela Merkel und Barak Obama als „Stargästen“ und 120.000 Besuchern – allerdings weit weniger als erwartet. Sie feierten Luther als Wegbereiter des „neuzeitlichen Freiheitsbegriffs“.1

Gleichzeitig gab und gibt es auch kritische Stimmen: Luther wird gebrandmarkt als Antisemit, als reaktionärer Verehrer der Obrigkeit und Feind der rebellischen Bauern.

Wie ist Luthers Werk zu bewerten?

Luther lebte in einer Zeit des Umbruchs. Im Ausgang des Mittelalters entwickelten sich frühkapitalistische Produktionsformen wie das Manufakturwesen. Die sozialen Verhältnisse der leibeigenen Bauern, aber auch der Handwerker, kleinen Händler, Arbeiter, Tagelöhner etc. in den Städten, wurden immer uner- träglicher. Ihr Unmut entlud sich in Handwerkeraufständen in den Städten, in lokalen und regionalen Bauernaufständen. Renaissance und Humanismus wehrten sich gegen die Zwänge und Dogmen der Kirche und stellten deren Autorität als größte Stütze der Feudalgesellschaft radikal infrage.

Luthers Verdienst war es, als Doktor der Theologie dieser Bewegung eine Stimme zu geben. Sein Kampf richtete sich gegen die Allmacht des katholischen Klerus und die Weltherrschaftsansprüche der Papstkirche. Er hatte den Mut, den obersten „Christen“ auf dem Papststuhl einen „Antichristen“ zu nennen. Das hatten Papstkritiker schon vor ihm getan, aber jetzt war die Zeit reif für solche Ideen.

Eine weitere Leistung Luthers liegt in seinem Beitrag zur Entwicklung der neuhochdeutschen Sprache; besonders durch seine Übersetzung der Bibel, die es bis dahin nur auf griechisch und lateinisch gab. Jeder sollte die Bibel lesen können – nicht nur Würdenträger und Schriftgelehrte.

Gleichzeitig setzte sich Luther für die Volksbildung und den Aufbau von Schulen ein. Weiter wertete er die „weltliche“ Arbeit gegenüber dem mittelalterlichen Verständnis auf.

Was macht Luther für die Herrschenden heute so wertvoll?

Luther, angetreten als Rebell, entwickelte sich jedoch im Verlauf dieser Klassenauseinandersetzung zu einem Garant der herrschenden Ordnung. Friedrich Engels kennzeichnete seine Wandlung treffend:

„Der Blitz schlug ein, den Luther geschleudert hatte. Das ganze deutsche Volk geriet in Bewegung. Auf der einen Seite sahen Bauern und Plebejer 2 in seinen Aufrufen wider die Pfaffen, in seiner Predigt von der christlichen Freiheit ein Signal zur Erhebung; auf der andern schlossen sich die gemäßigteren Bürger und ein großer Teil des niederen Adels ihm an, wurden selbst Fürsten vom Strom mitgerissen. Die einen glaubten den Tag gekommen, wo sie mit allen ihren Unterdrückern Abrechnung halten könnten, die anderen wollten nur die Macht der Pfaffen, die Abhängigkeit von Rom, die katholische Hierarchie brechen und sich aus der Konfiskation des Kirchengutes bereichern … Luther musste zwischen ihnen wählen. Er, der Schützling des Kurfürsten von Sachsen … zauderte keinen Augenblick. Er ließ die populären Elemente der Bewegung fallen und schloss sich der bürgerlichen, adligen und fürstlichen Seite an … Luther wurde selbst mehr und mehr ihr Knecht, und das Volk wußte sehr gut, was es tat, wenn es sagte, er sei ein Fürstendiener geworden wie die andern …“3

Luther forderte nun den unbedingten Gehorsam gegenüber der weltlichen Obrigkeit, die nach ihm von Gott eingesetzt sei. Er verteidigte die Feudalordnung, verurteilte jeglichen Aufruhr dagegen und forderte die Bauern auf, das Unrecht, das sie erleiden, geduldig zu ertragen.4 Die Fürsten rief er dazu auf, die aufständischen Bauern wie „tolle Hunde“ abzuschlachten.5

Die Botschaft Luthers mündet letztlich in der Forderung nach „kritischer“ Anpassung an die herrschenden Machtverhältnisse – das macht sie heute so wertvoll für die Herrschenden. Es gab aber auch damals radikale Richtungen. So forderte die „Wiedertäufer“-Bewegung: „Wir müssen absagen allem, was die Pfaffen tun und treiben …“ Der thüringische Priester Thomas Müntzer stellte sich auf die Seite der aufständischen Bauern und wurde zu einem ihrer Führer im Deutschen Bauernkrieg. Sie wurden alle mit Unterstützung Luthers von der Obrigkeit gnadenlos bekämpft. Heute leben wir wieder in einer Zeit des Umbruchs. Die christliche Sinngebung und der reformatorische Ansatz soll den Massen als Ausweg erscheinen. Die Zeit wachsender Krisenhaftigkeit des Imperialismus und zunehmender internationaler Kämpfe erfordert aber keine „reformatorische“, sondern eine revolutionäre Antwort. Dafür steht die Oktoberrevolution von 1917 in Russland, deren 100. Jahrestag wir demnächst weltweit feiern – ein Jahrestag mit revolutionärer Perspektive.

1 Rechtfertigung und Freiheit – 500 Jahre Reformation 2017, ein Grundlagentext der Evangelischen Kirche in Deutschland, 4. Auflage, S. 17;

2 Das einfache Volk in den Städten;

3 Friedrich Engels, Der deutsche Bauernkrieg, Marx/Engels, Werke, Bd. 7, S. 348/349;

4 Christian Feldmann, Martin Luther, Rowohlt Taschenbuchverlag 2009, S. 94;

5 Martin Luther, „Wider die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern“, ebenda S. 95