Zur Aberkennung der Ehrenmedaillen für Riefenstahl und Rühmann

Rühmann war mehr als „nur“ ein opportunistischer Mitläufer

Anfang der Woche gab die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (SPIO) die Aberkennung der Ehrenmedaille für 14 inzwischen verstorbene Filmgrößen wegen ihrer Verstrickung in das „NS-Regime“¹ bekannt.

Zu den 14 Fällen gehören auch Hitlers Lieblingsregisseurin und unbelehrbare Nazi-Propagandistin Leni Riefenstahl¹ sowie der Schauspieler Heinz Rühmann. Viel Zustimmung, aber bei letzterem viel Diskussion.

Diese Aberkennung war längst fällig. Unmittelbarer Anlass dafür war eine in Auftrag gegebene Untersuchung der „NS‑Vergangenheit des Führungspersonals der SPIO sowie der Preisträgerinnen und Preisträger der Ehrenmedaille“. Schamhaft verschwiegen wird allerdings, dass viele Belege dafür schon zum Zeitpunkt der Verleihung bekannt waren, sodass sich die SPIO in der Defensive befand: Mit der Aberkennung wurde dem gestiegenen antifaschistischen Bewusstsein breiter Teile der Bevölkerung Rechnung getragen.

Bei Leni Riefenstahl liegen die Gründe dafür klar auf der Hand, aber warum gehört Heinz Rühmann zu den Betroffenen? Er zählte noch bis vor kurzem zu den bekanntesten und beliebtesten deutschen Schauspielern. Und seine Filme sind bis heute im öffentlich-rechtlichen Fernsehen quasi in Dauerschleife zu sehen. Den wenigsten Zuschauern ist dabei bekannt, dass der Machtantritt des Faschismus 1933 auch einen Wendepunkt in Rühmanns Karriere darstellte.

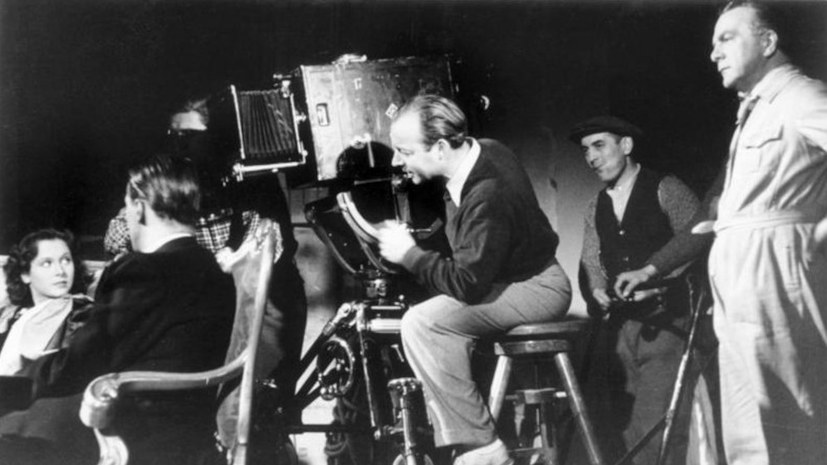

Denn zwischen 1933 und 1945 drehte Rühmann Film um Film, 37 als Schauspieler und vier als Regisseur: scheinbar harmlose Komödien wie „Die Feuerzangenbowle“ oder „Quax, der Bruchpilot“ aus dem Jahr 1941. Die Hauptfigur wird darin zum Sportflieger ausgebildet. Mit komödiantischen Mitteln wird den Zuschauern jedoch die zwingende Notwendigkeit von Kadavergehorsam, bedingungsloser Unterordnung und sturem Drill vermittelt – nicht nur beim Militär, sondern überhaupt. Ein klassisches Kriegsertüchtigungswerk eben, das Rühmann auch nach 1945 noch als gelungene Komödie bewertet hat.

Solche Filme mit ihrer Durchhalte- und Ablenkungsfunktion passten bestens in die Medienstrategie von Propagandaminister Joseph Goebbels. Mit Rühmann als Hauptdarsteller ließ sich geschickt eine Denkweise verbreiten, die der Macht der Faschisten nicht gefährlich werden konnte: So mimt er fast durchgehend den harmlos wirkenden "kleinen Mann", einen sympathischen Menschen aus dem Volke, der mal etwas unbeholfen und tollpatschig durchs Leben zieht und sich aus der Politik immer raushält. Allen Widrigkeiten zum Trotze gewinnt er dann am Ende doch, vor allem die schönste Frau für sich. Und für solche Rollen ließ sich Rühmann mit enormen Honoraren und Privilegien belohnen. Er war also weitaus mehr als „nur“ ein opportunistischer Mitläufer.

Solche Fakten gehören in die öffentliche Diskussion, wenn die erklärte Absicht der SPIO wirken soll, „ein klares Zeichen“ gegen die wieder erstarkende faschistische Gefahr zu setzen. Im gleichen Atemzug wendet sich der Appell jedoch „gegen jede andere Form von Extremismus“¹. Und da ist es plötzlich wieder, das Extremismus-Schreckgespenst von Regierung und Verfassungsschutz. Wer die alten und neuen Faschisten jedoch wirksam bekämpfen will, der muss auch den Antikommunismus bekämpfen.