Chip-Krise

Wie sich im Streit um ein winziges Bauteil die offene Weltkrise zeigt

Am 30. September setzte die niederländische Regierung in einer Geheimanordnung den Vorstandsvorsitzenden (CEO) Zhang Xuezheng der Chipfirma Nexperia ab und ersetzte ihn durch einen staatlichen Verwalter. Der Hauptsitz von Nexperia befindet sich in Nijmegen in den Niederlanden.

Sie stützte sich dabei auf ein Gesetz aus der Zeit des kalten Krieges von 1952, das offenbar hier erstmals zur Anwendung kam. Über eine Woche später wurde dies öffentlich bekanntgegeben und der niederländische Regierungschef Dick Schoof begründete diesen außergewöhnlichen Schritt so: »Gegen Missmanagement durch ein Konzernchef muss man vorgehen« (1). Beim Gerichtstermin am 8. Oktober kam aber raus, dass die niederländische Regierung auf Druck der Trump-Regierung gehandelt hatte. In den USA ist die chinesische Mutterfirma von Nexperia, Wingtech bereits seit 2024 mit Exportbeschränkungen belegt.

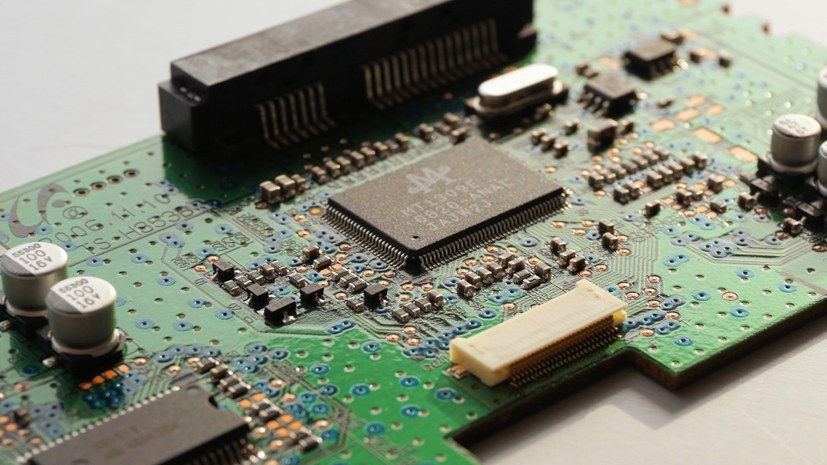

Nexperia produziert Standardchips, sogenannte »diskrete Halbleiter«. Diese winzigen Schalter, Regler und Dioden sind fast in jedem elektronischen Gerät verbaut. In einem modernen Pkw sind es zwischen 500 und 700 solcher kleinen Teile. Auch in der europäischen Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie werden diese Nexperia-Chips verwendet. Der Nexperia-Anteil der eingebauten Chips beträgt im Maschinenbau 95 Prozent, in der Medizintechnik 86 Prozent und in der Autobranche soll er bei 49 Prozent liegen.

Die Hauptproduktionsstätte von Nexperia liegt in Hamburg. Damit wähnten sich die wackeren Streiter zur Verteidigung von europäischem Know-how auf der sicheren Seite.

Was sie aber nicht beachtet hatten: Bei Nexperia werden diese einfachen Halbleiter zwar in Europa gebaut, aber zur Weiterverarbeitung und Verpackung nach China verschickt und von dort aus verkauft. Wohl auf Anweisung der chinesischen Regierung liefert der Mutterkonzern Wingtech die fertigen Halbleiter jetzt nur noch in China aus.

Daraufhin schrillten bei den deutschen Autokonzernen die Alarmsirenen. VW kündigte zunächst Kurzarbeit ab Mitte Kalenderwoche 44 an. Bei diesem Konzern ist wohl die »Just in time«-Produktion – d. h. der Verzicht auf eigene Zwischenlager für Zuliefererteile – besonders ausgeprägt. Und der ZVEI, der Verband der Elektro– und Digitalindustrie forderte: »Der kurzfristige Engpass muss schnell politisch gelöst werden« (2). Entsprechend fand am Mittwoch dieser Woche ein Krisengespräch mit Staatssekretären im Wirtschaftsministerium statt. Kanzler Merz äußerte: »Dass wir das nicht akzeptieren, was da gerade passiert« (3), um dann nachzuschieben, dass er aber auch keine Eskalation des Konflikts wolle. Hinter vorgehaltener Hand wird auch die niederländische Regierung wegen ihres unbedachten Vorgehens kritisiert. VW hat die Ankündigung der Kurzarbeit erstmal wieder zurückgezogen, was aber natürlich nicht bedeutet, dass das Problem gelöst ist.

In dem drohenden Stillstand ganzer Branchen wegen Fehlen eines »Pfennig–Artikels« offenbart sich die Labilität und Krise der Neuorganisation der internationalen kapitalistischen Produktion. Diese Neuorganisation seit den 1990er Jahren ist an die Politik der offenen Märkte gebunden. Mit der Verschärfung des internationalen Konkurrenzkampfs bis zur Vernichtungsschlacht wird diese für den Maximalprofit notwendige Grundlage infrage gestellt. Der Widerspruch zwischen den Anforderungen der internationalen Produktion einerseits und dem Konkurrenzkampf der internationalen Übermonopole, die sich auf ihre jeweilige nationalstaatliche Machtbasis stützen, ist unter kapitalistischen Vorzeichen unlösbar. Er ist eine Grundlage der wachsenden Weltkriegsgefahr.

Diese Zuspitzung, deren konkreter Ausgang noch unklar ist, macht aber deutlich: Die heutige Weltproduktion verlangt nach neuen gesellschaftlichen Beziehungen – den vereinigten sozialistischen Staaten der Welt!