Globale Umweltkatastrophe

Studie belegt Korrelation zwischen Niederschlagsmengen und Erdbeben

Die Noto-Halbinsel liegt entlang des Japanischen Meeres an der Westküste von Honshu, der größten Insel Japans. Seit 2021 gibt es dort einen massiven Anstieg von Erdbeben, so dass die Geologen von einem „Schwarm“ sprechen. Diese Erscheinung hält bis heute an und hatte in dem schweren Erdbeben von 1. Januar 2024 mit der Stärke 7,6 auf der Richterskala ihren bisherigen Höhepunkt: 245 Todesopfer, 1.304 Verletzte, drei Vermisste. Eine Studie von Forschenden des Massachusetts Institute of Technology (MIT) weist nun eine Korrelation mit dem massiv zunehmenden Regen- und Schneefall, aber auch dem steigenden Meeresspiegel in dieser Region nach.

Eine Studie von Forschern des Massachusetts Institute of Technology (MIT) weist nun eine Korrelation mit dem massiv zunehmenden Regen- und Schneefall, aber auch dem steigenden Meeresspiegel in dieser Region nach. Dem Beben folgte ein Tsunami: In Suzu soll er eine Minute nach dem Erdbeben eingetroffen sein. Das Erdbeben und der Tsunami beschädigten oder zerstörten 90 Prozent der Gebäude in der Stadt. Zehntausende mussten evakuiert werden. Davor hatte das stärkste Erdbeben im Mai 2023 eine Stärke von 6,5. Das Beben vom 1. Januar 2024 war das stärkste Beben seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1885.

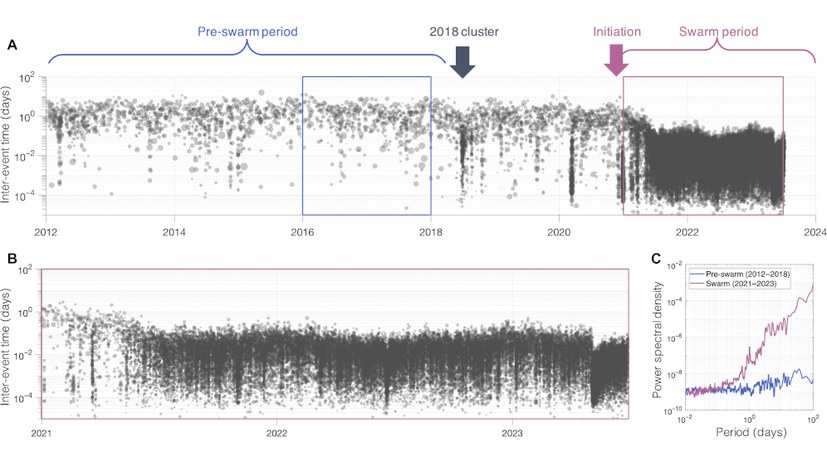

Kleine Erdbeben ereignen sich auf der Halbinsel Noto weiterhin in kürzesten Abständen. Der derzeitige Erdbebenschwarm vollzieht sich in der nordöstlichen Region der Noto-Halbinsel und wandert von seinem Ausgangspunkt im Süden nach Nordosten. Die Erdbeben in diesem Schwarm bewegen sich in relativ geringer Tiefe, typischerweise vom nahen Untergrund bis zu 15 km. Es erscheint auf den ersten Blick schwer vorstellbar, aber die am 8. Mai 2024 veröffentlichte Studie des MIT legt nahe, dass die Klimakatastrophe diese massive Häufung von Beben ausgelöst hat.

Wasser als entscheidender Auslöser

Die Studie zeigte: Nach heftigem Niederschlag erhöht sich der Druck im Porenwasser des Gesteins sprunghaft. Das Wasser kann außerdem als Schmiermittel für die Verwerfungen dienen und so den Ausbruch eines Bebens „vorzeitig“ herbeiführen.

Bereits 2006 hatten Geophysikerinnen und Geophysiker der Universitäten München und Potsdam nachgewiesen, dass selbst geringe Veränderungen des Drucks im Gestein genügen, um Erdbeben sogar in mehreren Kilometern Tiefe auszulösen. Sie überwachten über fünf Jahre den Berg Hochstaufen bei Bad Reichenhall in Bayern. Sie schrieben in ihrer Studie: „Es ist bekannt, dass Flüssigkeiten bei der Entstehung von Erdbeben eine große Rolle spielen, da Porendruckschwankungen die Festigkeit von Verwerfungen verändern. Daher können sie Erdbeben auslösen, wenn sich die Kruste nahe genug an ihrem kritischen Zustand befindet. Anhand der Beobachtungen der isolierten Seismizität unter dem dicht überwachten Hochstaufen können wir nun zeigen, dass die Kruste so nahe am Versagen sein kann, dass selbst winzige Druckschwankungen in Verbindung mit Niederschlägen in wenigen Kilometern Tiefe Erdbeben auslösen können.“¹ Diese Studie hatte allerdings den Aspekt von Schneefällen unbeachtet gelassen.

Bei der nun aktuellen Studie der MIT-Gruppe ergab sich die weitestgehende Deckung zwischen Prognose und Beobachtung erst, nachdem der Schneefall mit berücksichtigt wurde. „Unsere Modellierungsergebnisse reproduzieren die beobachteten jahreszeitlichen Schwankungen der seismischen Geschwindigkeiten, was darauf hindeutet, dass die Veränderungen der seismischen Geschwindigkeiten stark von den lokalen Schnee- und Regenfällen, dem Luftdruck und den Veränderungen des Meeresspiegels beeinflusst werden.“² Da die Übertragungsgeschwindigkeit der Spannungen im Erdreich durch diese Faktoren beeinflusst werden, verändern sich die Spannungen in der oberen Erdkruste entsprechend, sodass dann ein Schwarm „durch Veränderungen des überschüssigen Porendrucks ausgelöst wird, die durch intensiven saisonalen Schneefall verursacht werden.“

Die MIT-Forscher und -Forscherinnen sind der Ansicht, dass die Ergebnisse ihrer Studie insgesamt allgemeingültig sind, so dass es auch in anderen Regionen zu entsprechenden Wechselwirkungen kommt. So löst die Klimakatastrophe als ein Aspekt der globalen Umweltkatastrophe selbst Erdbeben aus; es muss also damit gerechnet werden, dass diese regional unterschiedlich bei einem weiteren Voranschreiten der Entwicklung immer weiter zunehmen werden.