Bildbetrachtung

Heinrich Vogeler und der Hamburger Werftarbeiter 1928

Im April 2021 starteten wir das neue Format "Bildbetrachtung auf Rote Fahne News". Es bietet den Leserinnen und Lesern eine Möglichkeit, sich die Welt der Bilderkunst zu erschließen.

Die Betrachtungen zeigen: seit es Herrschende und Beherrschte gibt, gibt es keine Kunst, die nicht mehr oder weniger offen den Interessen einer bestimmten gesellschaftlichen Klasse oder Schicht dient. Heute geht es weiter mit einem Bild von Heinrich Vogeler. Die Links zu den bisherigen Artikeln sind am Ende des Textes zu finden.

Heinrich Vogeler war einer der bekanntesten Maler in der Worpsweder Künstlerkolonie. Dieser Malergruppe gehörten auch Paula Moderson-Becker, Clara Westhoff und Otto Modersohn an. Mit 42 Jahren erlebte Vogeler als Kriegsfreiwilliger die Kriegsgräuel und die sozialistische Oktoberrevolution. Das öffnete ihm die Augen: seine Vorstellungen, als Maler und auf dem Land ein liebevolles, friedliches, menschliches Leben verwirklichen zu können, waren Inselträume. Die Novemberrevolution, die Bremer Räterepublik beeindruckten ihn. Vogeler schloss sich der revolutionären Arbeiterbewegung an und machte aus seiner Worpsweder Villa „Barkenhoff“ ein Erholungsheim der Roten Hilfe. Mit dem Schritt auf die Seite des Kommunismus verblasste sein großes Ansehen schnell auf dem „freien Kunstmarkt“. Diesen Schritt haben die Herrschenden ihm bis heute nicht verziehen und verbreiten seitdem Lügen über ihn, seine Freunde und die Kommunisten der Sowjetunion. Vogeler aber setzte fortan seine Kunst für die revolutionäre Sache ein.

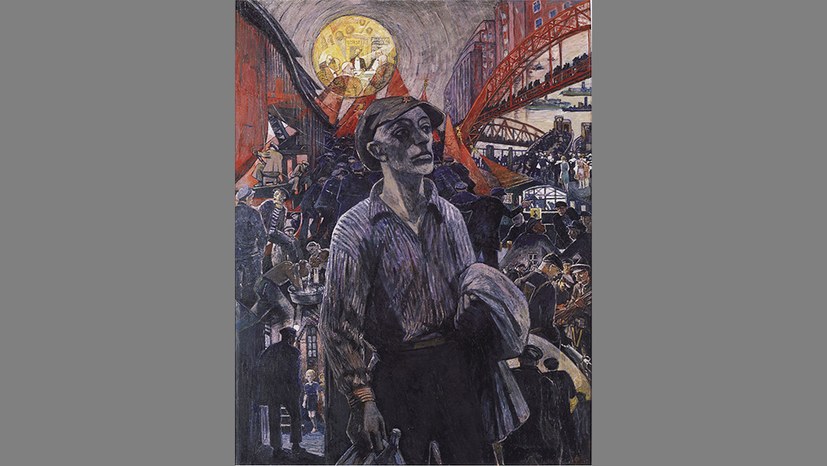

1928 malt er sein bekanntestes Bild: „Hamburger Werftarbeiter“ als Erinnerung an den Hamburger Aufstand, bei dem Matrosen und Werftarbeiter – wie auch bei der Novemberrevolution 1918 - eine herausragende Rolle spielten. Die Bildfläche ist in Einzelfelder aufgeteilt. So kann er die realistische Darstellung verschiedenster Wirklichkeitsausschnitte in vielfältig variierter Perspektive präsentieren. Man sieht verschiedene Seiten des Lebens des Proletariats - jede verständlich, phantasie- und gefühlvoll gestaltet und durchdrungen vom kämpferischen Willen. Ein mächtiger Strom aus Fabriken und Lagerhallen formiert sich hinter dem stolz in die Zukunft schauenden Werftarbeiter. Noch sitzen die Handelsherren und Schiffseigner oben in der Sonne. Aber die Roten Fahnen der herannahenden Arbeiterdemonstration erreicht sie schon und bedroht ihr Schmarotzerleben. Heinrich Vogeler hat zwischen 1924 und 1934 fünfzehn solcher »Komplexbilder« gemalt. Er nennt sie so, aber es sind eigentlich Simultankompositionen, die verschiedene Szenen innerhalb eines Bildes vereinigen. Vogeler reiste für die Rote Hilfe durchs Land und hielt Vorträge. Dazu benutzte er seine „Komplexbilder“, um einen Vorgang zu veranschaulichen.

1931 übersiedelte Vogeler – wie dann auch Tausende von Arbeitern und Intellektuellen – zum Aufbau des Sozialismus in die Sowjetunion. Vogeler übernahm verschiedene praktische Aufgaben, hatte auch 1936 eine viel beachtete Einzelausstellung in Moskau. Die antikommunistische Geschichtsschreibung behauptet dagegen, dass Vogeler in der Sowjetunion gebrochen wurde. In Wirklichkeit blieb er bis zu seinem Tod ein großer Freund der Sowjetunion und 1986 wurde ihm zu Ehren ein neuer Grabstein auf dem Friedhof von Budjonny gesetzt. Gelogen ist auch, dass Vogler „zwangsevakuiert“ worden sei und dass man ihn hätte verhungern lassen. Tatsache ist lediglich, dass eine bürokratische Schlamperei dazu führte, dass Vogelers Rente in Kasachstan viel zu spät ankam. Aber die eigentliche Ursache von Hunger und Not, die seine Gesundheit schwächten, war seine notwendige Evakuierung vor den anrückenden Faschisten, die ihn wegen seiner antifaschistischen Gesinnung auf die Liste derjenigen Deutschen setzen ließen, die bei Gefangennahme sofort erschossen werden sollten. Die revolutionäre Arbeiterbewegung ehrt Heinrich Vogeler, der mit 70 Jahren am 14. Juni 1942 starb, als Künstler und Kommunisten.

- Hier der Link zum ersten Artikel der Folge, der Albrecht Dürers "Ritter, Tod und Teufel" gewidmet war.

- Hier der Link zum zweiten Artikel der Folge: Bergbau und Bergleute auf dem Annaberger Altar

- Hier der Link zum dritten Artikel der Folge: Velazquez und die Übergabe von Breda

- Hier der Link zum vierten Artikel der Folge: "Menzel malt das Eisenwalzwerk"

- Hier der Link zum fünften Artikel der Folge: "Monet und der Bahnhof Saint Lazare"

- Hier der Link zum sechsten Artikel der Folge: "Paul Cézanne: La table de cuisine (Der Küchentisch)"

- Hier der Link zum siebten Artikel der Folge: George Grosz malt ein Begräbnis